本シリーズは、一般に「アダルト・ラーニング」と呼ばれている学習分野について、社会・ビジネス環境の変化を考慮に入れて考えていくことを目的としています。特に、記事の趣旨から考えると、企業における職場学習に焦点を当てることになるでしょう。

この文脈での学習は一般に「経験学習」と呼ばれ、組織論や企業教育論においては最も活発な研究分野のひとつとなっています。

「経験学習」の概念の淵源は、おそらくプラグマティズムの祖のひとりである哲学者ジョン・デューイ(John Dewey:1859 − 1952)まで遡ることができますが、1990年代以降は、日本・西欧を問わず、ほぼデヴィッド・コルブ(David Kolb)氏の「経験学習モデル」を中心に議論が展開されてきた、と言ってもよいでしょう。このモデルは極めて著名なため、読者の方々の大半はご存じだと思われますが、議論の基礎を押さえるためにも、まずはざっと概観しておきましょう。

これからの組織における「大人の学び」シリーズ:全5回

デヴィッド・コルブ氏の経験学習モデルとは?(あるいはフレーム問題とは?)

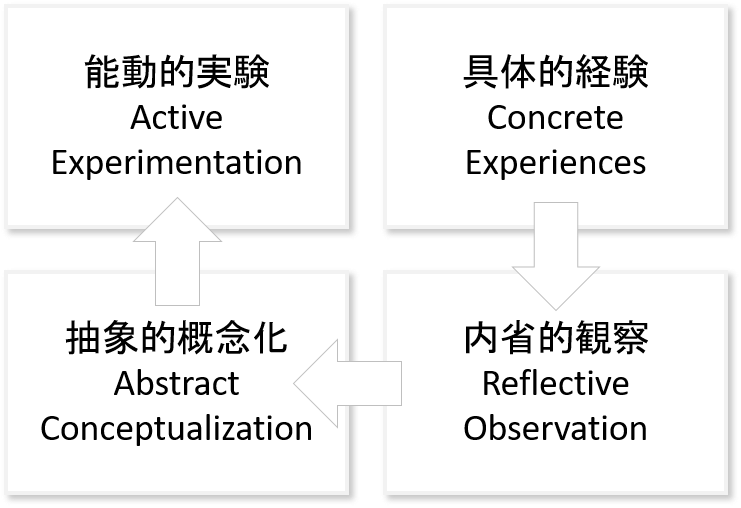

コルブ氏は、職場における経験学習を4つのフェーズからなる循環型モデルにまとめあげ、提案しました。それがこの図です[1]。

詳細は専門書に譲るとして、フェーズの定義は、大まかに述べると以下の通りです。

| 具体的経験:学習者が環境と相互作用することで得られる経験を指します。コルブ氏は、良い経験も悪い経験も区別せず、職場で得られる経験すべてを、この段階に含めているようです。 |

| 内省的観察:内省や省察とも呼ばれ、いったん現実から離れて経験を振り返ることです。振り返るべき対象が何か(自分自身? 関わった相手? 環境?)や振り返り方については、専門家の間でもさまざまな議論があります。 |

| 抽象的概念化:経験の記憶を抽象化して、心理内に(心理学で言う)スキーマやフレームを作り上げる段階を指します。 |

| 能動的実験:前段階で作り上げたスキーマやフレームを実践に応用し、さらに新たな経験を獲得する段階です。 |

このモデルに出てきた重要なコンセプトについて、簡単な解説を付け加えましょう。

「フレーム(frame)」や「スキーマ(schema)」(フランス語読みで「シェマ、シェーマ」と呼ぶこともあります)は、場合によっては「スクリプト(script)」と呼ばれることもある認知心理学/認知科学の重要なコンセプト[2]で、「常識」や「世界観」も含めた認知上の、文字通り「準拠の枠組み(frame of reference)」を指しています。人間は、これらが頭の中に無数に存在するおかげで、新規の事態にも応用が利き、なんとか対応できるのです。

ごく簡単な一例を挙げましょう。なお以降は、この概念の呼び方を、簡便のために一括して「フレーム」とします。

定食屋に行きつけている大学生が、突然、初めて高級レストランに行くことになったとします。ドキドキですね。

さて、テーブル・マナーなどは事前に勉強しておく必要があるかもしれませんが、とはいえ、高級レストランだからといって「どうしたら中に入れるか」「テーブルにどう座ればいいか」「どう注文すれば良いか」「支払いの仕方はどうか」などで完全に途方に暮れてしまうとは思えません。小さい頃から経験してきた定食屋さんやラーメン屋さんなどの経験で作り上げられた「判断の準拠枠」(これが「フレーム」です)のおかげで、「食べ物屋さんとはどういうものか」がだいたいわかっており、応用が利くからです。

この「大枠がわかっていて、それを応用すればいい」というのが重要なのです。

「大枠」に当たるのがフレームで、私たちは頭の中にこうしたものをたくさん「貯蔵」していて、それを応用することで毎日を暮らしていると考えられるからです。この例で言えば、私たちは「食べ物屋さんとは、どういう種類のお店なのか」「食べ物屋さんに入った時にはどうすれば良いか」という枠組みを持っていることになります。もしそれらが失われたら、「ここはどこ? 何のための場所?」というところから、いちいち細密な分析をしなければ行動できなくなってしまいます[3]。

フレームの基礎ができ上がるのは幼児の時代ですが(ピアジェ[4]の研究が有名です)、成長してからも、フレーム類は作り直されたり修正されたりし続けます。仕事においても、このような枠組みなしでは、まともに働くことができません。

たとえば、入社したての新人さんであっても上司が一から十まで指示しなくても基礎的な仕事ができるのは、このような常識的枠組みを持っているからなのです。さもなければ、たとえば「コピーを取ってきて」という、よくある依頼ひとつでも、そのためにおおよそどんな手順が必要になるかが予見できず、その新人さんは、周囲の人にどんな質問をしたり助力を依頼したりすれば良いのかさえ、わからなくなります。

このフレームの構築と適用は極めて「人間的な」能力で、象徴的なのは、人工知能には、未だにこの能力が十分には作り出せていないことです。

人工知能研究の歴史には、これまで、大ざっぱに言って3回のブームがありましたが、最初のブームが1970年代後半にしぼんでしまった原因も、この「フレーム問題」が解決できなかったことが、最大の原因でした。

最初期の人工知能は「論理計算型」と言われるタイプのものが中心で、学習やパターン認識に弱く、また計算機そのものが非力だったために、膨大な情報からフレームを作り出すアルゴリズムがほとんど実装できませんでした。さらにフレームの応用にしても、「獲得した情報に対して、どのフレームを適用すれば良いのか」という選択方法の設計が難しく、容易に「計算量の爆発」という事態に遭遇しました。

現在は第3次の人工知能ブームに当たりますが、ディープ・ラーニングに自律的なフレーム形成が可能かどうかは、(期待大ではあるものの)まだ、よくわかっていません。そのためのTransfer Learning(転移学習)[5]の研究が進められていますが、今のところ、学習した内容の、小規模な応用の実現にとどまっているようです。汎用のフレーム創造にまでは至っていません。

一方で人間の場合、フレームの形成と応用には、小脳(cerebellum)という、主に運動を司る脳の部位が重要な役割を果たしていることが、すでに判明しています。したがってこの問題に「身体性」が関わっているのは間違いなく、今後はロボット工学などとの共創も期待されるところでしょう。

現代的視点から見た、コルブ氏のモデルの「課題」?

長くなりましたが、ここまでの説明からも、コルブ氏らの説く経験学習が、フレーム形成と密接に関わっていること、むしろ「表裏一体のもの」と言ってよいことは、ご理解いただけたと思います。

よく仕事現場でベテランの社員が「最近の若者は常識がない」と言うことがありますが、こうした状況の中には、異世代の人たちが持っている「問題解決フレーム」が互いに異なることに起因する現象が、かなり含まれていると思われます。言い換えると、「ひとつの組織内で協働する」というのは、そこで働く人々が、ある程度共通した「フレーム群」(ひとつやふたつではないはずです)を持つことでもあるのです。

ところで、企業教育の、いわば「錦の御旗」的になったコルブ氏の理論モデルですが、むろん批判や対案、修正案がなかったわけではありません。

特に近年は、最初のフェーズの「具体的経験」では、「驚き、認識の転換やAhaの感覚を呼び起こす経験」が大切なのではないか、と言われたり、次のフェーズの「内省的観察」は、一人で実行するより、周囲の人たちとのやりとりやディスカッションが成功のポイントなのではないか、と指摘されたりすることが多いようです。事実、私たちも、先輩や同僚の何気ない一言が気づきに結びつくことも、少なくありません。

さらに、この「気づき」に関連して、本シリーズの初回に述べた事柄ですが、私たちは今後、孤立したワーク・スタイルを迫られる可能性が高いため、「具体的観察」や「内省的」から「気づき」を得るのが難しくなるかもしれないことも、この1、2年で急に現れた新しい課題でしょう。今後リモート・ワークが一般的になっていくと、コルブ氏のモデルに何らかのプラスαが欲しくなる点だと思われます。

またコルブ氏のモデルには、「直接職場では得にくい学び」が明示的に組み込まれていない点も、企業教育に携わる専門家から見れば不満点かもしれません。仕事の経験と「仕組まれた(計画された)学習」(たとえばデジタルによる学習や読書)をシームレスにつなぐ方法論やモデルが欲しいところです。

まとめ:今後の展開に向けて

本シリーズでは可能な範囲で、このような経験学習の再構築ができるのかどうかを検討していく予定です。

いずれにしても、リモート・ワークの進展によって変化した「企業内の学習」の行方については、研究が始まったばかりでデータも十分ではありません。また、この分野はテクノロジーの進化と切り離せないため、突然、新しい手法が登場して様相を一変させる可能性もあります。そのため個々のテクノロジーに「寄せ過ぎた」方法論を扱っても意味はないでしょう。

そうしたことから、次回以降も引き続き、抽象的な理論モデルを中心に議論を進め、可能なら具体的な手法にも言及する、という形で問題を検討していきましょう。

次回は、この過渡的な時代において、コルブ氏の経験学習モデルに心理学的にどのようなプラスαが想定し得るのか、考えてみたいと思います。

- [1] Kolb, D. A.(1984)Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development (English Edition) (Prentice Hall) などをご参照ください(現在でも英語版Kindleバージョンは容易に手に入ります)。

- [2] 厳密に言えば、フレーム、スキーマ、スクリプトなどの概念は互いに定義が異なりますが、いずれも人間の高次の認知機能における「準拠の枠組み(frame of reference)」を扱っている点では似通っていますから、ここでは一括してご説明します。なお認知言語学(cognitive linguistics)においては、これに類似した考え方は(「シェーマ」などと呼ばれ)文法や意味、とりわけ比喩(analogy)の説明のためのキー・コンセプトになっています。

- [3] たとえば初めてのレストランに入った時、「ここはレストランだな」という認識さえ得られないでしょう。

- [4] Jean Piaget (1896 – 1980):二十世紀を代表する心理学者の一人と言われます。特に児童心理の大家でした。

- [5] 深層学習における転移学習(Transfer Learning)とは、ある領域で学習したことを別の領域に対しても適用できるようにし、その結果、学習を効率化させる方法です。上の例で言えば、ある程度似通った一定のタイプのレストランなら、多少は学んだデータとズレていても「レストランだ」と認識できるようにはなっている、ということになります。