リーダーのパフォーマンス・マネジメントについて紐解いた『パフォーマンス・マネジメントを「見える化」しよう」』シリーズを【全5回】でお送りします。

- 第1回:リーダーのパフォーマンス・マネジメントについて

- 第2回:パフォーマンス・マネジメントにおける理想のプロセス像

- 第3回:パフォーマンス・マネジメントの落とし穴

- 第4回:パフォーマンス・マネジメントとメンバーの習熟度

- 最終回:リーダーとメンバーのコミュニケーションのあり方

また本掲載をebookにまとめています。是非こちらからもご覧ください。

パフォーマンス・マネジメントを「見える化」しよう

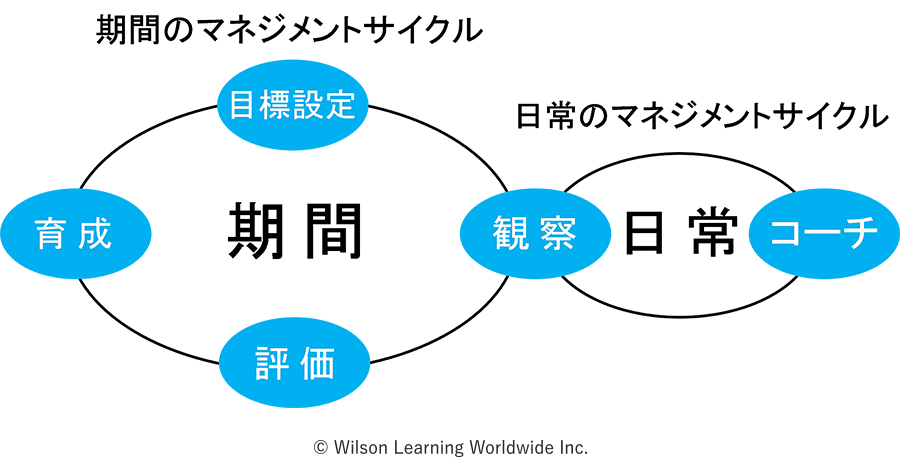

これまで本シリーズでは「パフォーマンス・マネジメント」の全体像を理論モデル化(下にもう一度掲げておきます)し、さらにリーダーが配慮すべき「3つの原則」について考えました。

ちなみに前回 の「3つの原則」は、特に「育成」のステップでポイントになるもの、という視点で説明しましたが、それ以外のステップでも十分に注意しなければならない大切なものです。

今回はそうした前提のもとに、メンバーの「習熟度」をどう捉えればよいかという点について考えていきたいと思います。

なぜパフォーマンス・マネジメントに「習熟度」の定義が必要なのか?

私たちの立場では、パフォーマンス・マネジメントも、メンバーの成長を目指した「育成サイクル」のひとつですから、最初の「目標設定」の際に、リーダーはメンバーごとに「どこまで成長してほしいか」を明確な形で念頭に置くべき、ということになります。

「成果」でしたら、業績指標などを使って数値で形にすることが、誰にでも容易にできますし(それが適切で実現可能なものかどうかは、また別の問題です)、実際に多くの組織で行われているはずです。つまり「ああ、ここまでやればいいんだな」という目標レベルを設定しやすいのです。

一方「成長」のレベルとなると、なかなかそうはいきません。仕事における成長ですから多かれ少なかれ成果に結びつくものではあるものの、「現在の成果」に直結する能力だけでなく、より幅広い視点で判断しなければ、ポテンシャルや将来性、独自性などを見誤ってしまう可能性があるからです。言い換えると、明確化させにくいものを、ある程度の精度で明確にしなければ、どうしてもわかりやすい数字の方に目が行き、「育成」の方には目が行きにくくなってしまうということでしょう。

この「成長レベル」の明確化には、さらに別の目的があります。

パフォーマンス・マネジメントはコミュニケーションの仕組みにもなる

パフォーマンス・マネジメントには、「パフォーマンスを高める」や「育成」に加え、もうひとつ重要な側面があります:リーダーとメンバーの間の「コミュニケーションの場」でもあるという側面です。

「目標設定」から始まる上図のサイクルの各々の機会に、リーダーとメンバーは相互に意見を交換し合意を図り、いわゆるサイクルを「一緒に創り上げる」意識を持つべきことは、「内発的動機付け」の観点から、前回も述べました。

これを逆に見れば、パフォーマンス・マネジメントという仕組みがあることによって、リーダーとメンバーは意見を交換し合うきっかけや理由が与えられている、と考えることができるでしょう。

メンバーが「こうなりたい」「仕事でここまでやってみたい」という個人的なビジョンをリーダーに話す機会は、日常においてはめったにありません。それはリーダーの方も同じで、メンバーに「ここまで期待しているんだよ」と、じっくりと育成ビジョンを述べる場は、平常の仕事ではあまり与えられていないでしょう。

ですが残念なことに、こうしたパフォーマンス・マネジメントに関わるコミュニケーションは、多くの場合「成果」特に「業績目標」の会話だけに終始し、結果的にメンバーの成長には結びつきにくくなりがちという事実があります。

では、どうすれば、より良いコミュニケーションの場を作り上げられるのでしょうか?

習熟度定義でパフォーマンス・マネジメントのコミュニケーションのレベルを高める

もちろん、上の問題の解決策は単一ではないでしょう。リーダーの心掛けも重要な要素でしょうし、メンバーがフランクに意見を出せる文化の醸成も、もちろん不可欠です。

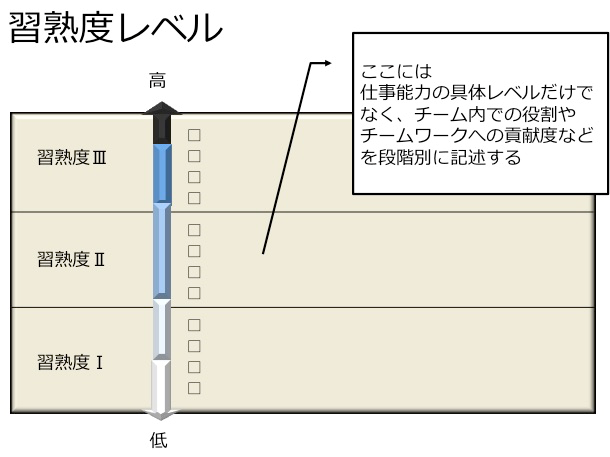

ここでは有効な方法として「習熟度を定義し、これをもとに現状の評価、将来の目標をメンバーと話し合う」という手法を提案したいと思います。

では「習熟度」つまり「(ある特定のスキルに関する)成長の度合い」とはどのようなものでしょうか?

これについても、教育心理学的に見ればいろいろな考え方がありますが、ビジネスの、しかも「パフォーマンス・マネジメント」である以上、パフォーマンスのレベルで定義するという方法が第一に頭に浮かびます。

例えば私たちWLWが提案しているもののひとつは、下図のようなパフォーマンスの「レベル別定義」を行うことです。これは一般には「パフォーマンス・スタンダード(Performance Standard)」と呼ばれるもので、特に、このように「レベル別の行動パタンの定義」をすることで「パフォーマンスの度合い」を測るものを「BARs(Behaviorally Anchored Rating scale)」と呼ぶことがあります。

教育学になじみのある方は、こうした何段階かの基準を作って、「この講義では、ここまで学生ができるようにしよう」という目標設定が、いろいろな大学で始まっていることはご存知でしょう。これは特に米国の大学で顕著な動きで、「学生が受動的に講義を聴くだけの講義」から、「学んだことが本当に身につくようにする講義」への変換を目指しているのです。同様の流れで、ルーブリック(rubric)という考え方もしばしば導入されており、これは授業を設計する教師向けの、より細かいレベル別定義が特長です。

こうした標準定義は多くの場合公開されており、学生が「この講義では、ここまで身につくんだな」「ここまでできていなければおかしいんだな」と理解できるようになっているのが普通です。

以上の大学での事例でも明らかなように、本来のパフォーマンス・スタンダードは双方向のコミュニケーション・ツールです。すなわち、育成の手段を提供する側と享受する側が学習の目的に関する目線を合わせ、具体的に「どこまで、できるようになれば良いか」についての共通理解を図るための手段だと言えます。

以前の回でも触れたような「成果主義」のおかげか、こうしたパフォーマンス・スタンダードが一人歩きしてマニュアル化している場合も見られますが、少なくとも育成のためのツールとして、それは望ましい使い方ではないと言えます。

まとめ:パフォーマンス・マネジメントを育成のプラットフォームにする

企業組織に所属している以上、そのメンバーは、仕事における一層の習熟を目指していると考えられます。最近は、終身雇用・年功序列の崩壊も手伝って、仕事漬けという風潮が見直されつつありますが、人生の最も重要な時期の、起きている時間の半分以上を使っている仕事において、いつまでも半人前扱いで活躍できないのでは、人生という限られた時間がもったいないのではないでしょうか。

とはいえ「働き方改革」に見られるように、私たちが仕事の仕方全体を見直さなければならない時期に入りつつあるのは確かです。メンバーのエンゲージメントのあり方も大きく変化しつつあります。

その意味でパフォーマンス・マネジメントも、これまでのような「もっと成果を上げろ」というための上意下達の仕組みから、メンバーが自発的かつ前向きにパフォーマンスを発揮する仕組みへと「進化」させなければならない時代に来ていると言えるでしょう。

上でご紹介したパフォーマンス・スタンダードも、自発的意欲を持ったメンバーが「では、どちらの方向に、どう伸びていけば良いのか?」を、リーダーとともに考え、ともに決めていくための、手掛かり足掛かりだと考えるべきです。本稿で「パフォーマンス・スタンダードをコミュニケーション・ツールに」と提案するのは、そのような意味です。

もちろんリーダーは、パフォーマンス・マネジメントの「目標設定」ステップだけでなく、「観察」や「評価」においても、このスタンダードを用いて「どのあたりまで来たかな」を、よりシッカリした基準をもとに検討していくことができます。それを再び折々にメンバーにフィードバックすることで、方向の調整や励ましを与えることも可能です。

本シリーズでも何回か触れましたが、これからの不確実で不安定な時代、メンバー一人ひとりが自発的かつ前向きに、しかも臨機応変に事態に対処していかなければ、チームの存続どころか組織全体の存続さえ危うくなります。そのことは、このところの社会全体の危機の様相をご覧になれば、容易に看取されることでしょう。

そんな時代だからこそ、パフォーマンス・マネジメントも、固定化して環境適応に手間どりがちな単なる「管理」のシステムから、メンバーの成長を促す「プラットフォーム」に進化させるべきではないか、と考えられるのです。

次回は「パフォーマンス・マネジメント」のシリーズ最終回として、上のような考え方のもと、リーダーとメンバーのコミュニケーションのあり方について探っていく予定です。

◆ウィルソン・ラーニングでは、本シリーズの内容が身に着けられるプログラムを用意しております。詳しくは下記のページをご覧ください。

・MHP-パフォーマンスマネジメント

・LFP-パフォーマンスリーダー基本モジュール