リーダーのパフォーマンス・マネジメントについて紐解いた『パフォーマンス・マネジメントを「見える化」しよう」』シリーズを【全5回】でお送りします。

- 第1回:リーダーのパフォーマンス・マネジメントについて

- 第2回:パフォーマンス・マネジメントにおける理想のプロセス像

- 第3回:パフォーマンス・マネジメントの落とし穴

- 第4回:パフォーマンス・マネジメントとメンバーの習熟度

- 最終回:リーダーとメンバーのコミュニケーションのあり方

また本掲載をebookにまとめています。是非こちらからもご覧ください。

パフォーマンス・マネジメントを「見える化」しよう

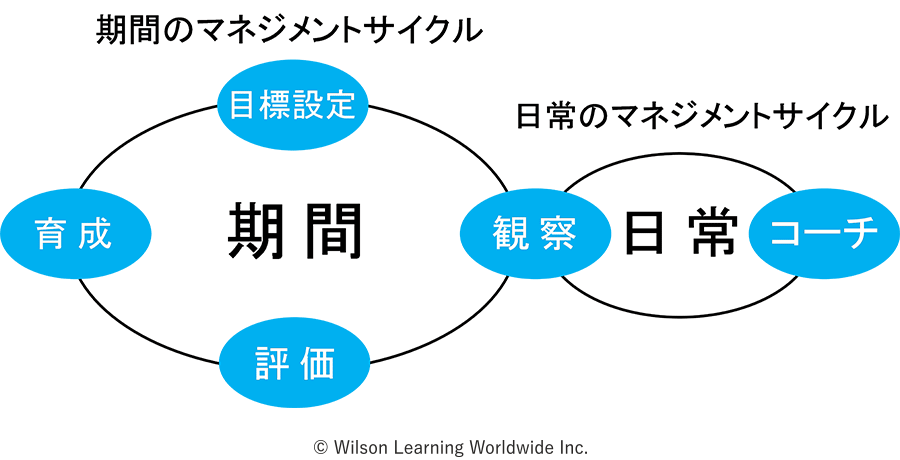

前回は、リーダーから見た「パフォーマンス・マネジメント」の全体像について考えました。そこで利用したモデル図を再度掲げておきましょう。

本稿はマニュアルではなく、リーダー入門という位置づけなので、個々のステップについて詳しく扱うことはしませんが、全体像が頭に入っているだけでも、それがパフォーマンス・マネジメントの有効な「羅針盤」になると思われます。

今回はこの「2つのマネジメントサイクル」の、特に「育成」について考えていきます。といっても育成の具体的な手法は無数にあり、しかも業種業界、職種などによって大きく異なりますから、具体的な「手法」を扱うことはしません。

本稿で検討したいのは育成の「原理原則」です。なぜなら、そこには業種業界、職種、分野を超えた共通性や普遍性が見出されるからです。ただしここで「育成」と言う場合、他のステップ、「目標設定」から「評価」までのステップや「コーチング」も全て視野に入れます。というのは、特に私たちは、パフォーマンス・マネジメント全体が、人を育てるための動輪になるものだと考えているからです。したがって、上図の二重の輪全体を「育成の過程」と見なして考察していくことにします。

ここからは、上記の意味での「育成」の「原則」を扱っていきますが、扱い方としては逆の面から、つまり「リーダーが陥りやすい落とし穴」という表題の下に見ていきたいと思います。実はこうした「落とし穴」こそが、原則を知らない、あるいは知っていても従わないために陥ってしまう陥穽だからです。

パフォーマンス・マネジメントの落とし穴(1)

相手を「下」に見てしまう

「育成」というと、どうしても、育成する側が「上」で受ける側が「下」のような一種の「レベル」を想定しがちです。

確かに、能力や経験という面ではリーダーが「上」の場合があるかもしれませんが、それは人格や性格とは無関係です。相手の「尊厳」を傷つけるようなことがあってはならないはずです。ところが、育成すべき相手の理解がはかどらない時、あるいは時間不足で気が急いている時など、リーダーは往々にして相手の自尊心を傷つけがちのようです。

この「相手の自尊心を大切にする」という事柄は、倫理面だけではなく、実は心理学の面からも重要なのです。というのも、自分の尊厳や価値を繰り返し傷つけられてしまった人間は、しばしば「学習性無力感(learned helplessness)」と呼ばれる症状に陥ることが知られているからです。

「学習性無力感」は「~感」という名称に似ず、単なる「感じ」ではなく、ずっと深刻で、ひどい場合、メンタル面の不調にもつながりかねない症状です。その上、傷つけた側にしてみると、相手が自分の言うとおりに動く「できるメンバー」に見えてしまうので、「育成の効果が上がっているな」とリーダーが勘違いしがちなのも厄介な点です。

何より問題になるのは、学習性無力感には「内発的動機付け」を阻害する傾向があって、陥った人間が、自発的かつ前向きに行動をするのを妨げてしまうことです。「充実したパフォーマンス」にとっての「内発的動機付け」の大切さは本稿でも何回か強調していますが、それがどんどん失われるわけです。

「学習性無力感」の概念を実験的に確かめ提唱されたマーティン・セリグマン教授(ペンシルバニア大学)によると、ひとたびこうした状態に陥った場合、認知行動療法が処方として有効なものの、陥った人は独力で脱出することが容易にできません。さらに困ったことに、この症状は周囲にネガティブな影響を与える可能性があると言われているのです。無力感に陥った人を見ている周りの人たちが、その行動を模倣(モデリング)しやすくなるのです。

現代のような変化の激しい時代に生きる私たちです。人工知能の導入に加えて、新型コロナウイルスの影響で、これまで「徐々に」という感じだったリモート化、バーチャル化も、一挙に加速しています。今後、仕事の仕方や環境は劇的に変化するでしょう。一人ひとりのメンバーが前向きかつ機敏に対応しなければ、チーム全体が変化の大波に呑まれてしまいかねないことは明らかです。相手の自尊心を守ることの大切さは、このことからもお分かりになるでしょう。

そんなわけで、第一の原理は「リーダーは、メンバーの育成に際して、個人の尊重を忘れてはならない」とすることができるでしょう。

パフォーマンス・マネジメントの落とし穴(2)

成果を見なくなる

前世紀末、米国から輸入されたいわゆる「成果主義」が日本でも大企業に相次いで採用され、ブームと言える状況がありました。しかし、実際に採用した企業内からは「個人主義が横行し、自社の協働の文化が壊された」などという指摘が多くなされ、現在はその反動もあってか(特に今世紀に入ってからは)日本的に修正した形でこれを採用している企業が多いと聞きます。

ここで特に成果主義が問題になったのは、個人の達成度だけに焦点が当てられてチームや組織という全体的視点が欠け、機械的な運用に終始したことが理由でした。個人主義の本場と言われる米国では文化的に機能したものが、日本では機能しなかったと言ってもよいでしょう。

しかし、売上に代表される成果の管理は、ビジネス組織の基本事項です。実際、組織を構成する一人ひとりの個人が求められる成果を収めなければ、厳しい経済環境の最中ですから、企業は存続できなくなるかもしれません。そして個人ごとの成果をいわゆる「事件が起きている現場」で、しかも実際に活動している人々を直接見ながら「確実なもの」にすることができるのは、チームのリーダーしかいないのです。

それだけではありません。成果を軽視してしまうと、メンバーの成長が遅れるかもしれないのです。というのも、各メンバーは、自分もその決定に参与した目標(前回記事のようにリーダーが適切な目標設定を行っていれば、「自己決定」意識を持っているはずです)を目指しています。それなのに結果を重く見ない評価を続けられたら、達成感も味わえず、「今回はダメでも次はやるぞ」という気力や、能力を高めようとする切迫感にもつながりません。自発的成長も難しくなるに違いありません。

メンバーの意欲を削ぎたくないあまり、さらには抑うつやストレス過多の弊害も恐れて、メンバーの業績についてはあまりうるさく言わないリーダーが増えつつあるという指摘もありますが、成果の過度の軽視は、当のメンバーが別の上司についた場合などに困ることになりかねないわけです。

ただし、繰り返しになりますが、成果を見る場合、その前提として、上記のように目標設定が適切に行われている必要があり、この点には十分な注意が必要です。さもなければ、成果についてやかましく言われるだけの「押し付け的な」マネジメントに終始してしまいます。この点からも「リーダーのパフォーマンス・マネジメントはすべてが有機的につながっている」と言えるでしょう。

以上をまとめると、第二の原則は「リーダーは、メンバーの育成に際して、成果の重視を忘れてはならない」ということになるでしょう。

パフォーマンス・マネジメントの落とし穴(3)

逆に成果しか見なくなる

第三の注意点は、上記の(2)に関連しています。そこで触れたように、個人の成果を各々バラバラにしか見なかった「直輸入の成果主義」が極端な個人主義を作り出し、結果的にチームワークを損ねる事態になったのでした。

残念ながら、これと似たようなことが、いわば「修正型の成果主義」が主流になった現在でも未だに起こりがちなのも事実です。このような状況では、「成果の重視」と「チームワークの醸成」が背反する事象と考えられがちなのも、やむを得ないかもしれません。

しかし、ここで大切なのは「どちらを重んじるか」の議論をするより、リーダーがどのように「成果」を位置づけるか、ということでしょう。「目標達成の度合い」はもちろん重要ですが、特に働く人々のエンゲージメントやSDGsが重視されるこれからの時代、チームや組織への貢献はもちろん、社会への寄与なども含めた、幅広い視点でメンバーを評価するようにしなければならなくなるでしょう。それが長い目で見るとチームの成長につながるからです。

ただし、チームや組織への貢献を評価する場合、その貢献が、いわゆる「仲良しチーム」を作るという方向にではなく、「互いの成長を目指して相互の支援と奨励を欠かさないカルチャーを創り出す」方向への貢献であるかどうか、識別する必要があります。

前者の場合なら、チームは成長するどころではなく、当然、成果を広い目で見る意義も薄れてしまいます。

以上を総合すると、第三の原則は「リーダーは、メンバーの育成に際して、協働の推進を忘れてはならない」ということになるでしょう。

まとめ

ここまで取り上げたメンバー育成時の「原則」を、ここにもう一度まとめておきます。

- リーダーは、メンバーの育成に際して、個人の尊重を忘れてはならない

- リーダーは、メンバーの育成に際して、成果の重視を忘れてはならない

- リーダーは、メンバーの育成に際して、協働の推進を忘れてはならない

リーダーのパフォーマンス・マネジメントには、他にも気をつけるべき点があるものの、特にこの3点は重要です。しかもこれらはメンバーの育成時以外でも、ビジネスのリーダーとなった以上は常に気をつけなければなりません。また、今回は3つの原則を列記する形としましたが、第1の原則はとりわけ重要で、チーム・リーダーだけでなく、メンバー全員が常に心に留めておくべき点であることに注意しましょう。

以上の事柄を踏まえ、次回は、育成に際してのもうひとつの重要ポイントである、対象者の習熟レベルについて考えていきましょう。

◆ウィルソン・ラーニングでは、本シリーズの内容が身に着けられるプログラムを用意しております。詳しくは下記のページをご覧ください。

・MHP-パフォーマンスマネジメント

・LFP-パフォーマンスリーダー基本モジュール