シリーズ各回はこちらから

新任管理職のみなさん、その育成に携わるみなさんを想定して、初級から中級に至るくらいの、マネジメント・スキルをご紹介するシリーズを続けてまいりました。今回第6回です。

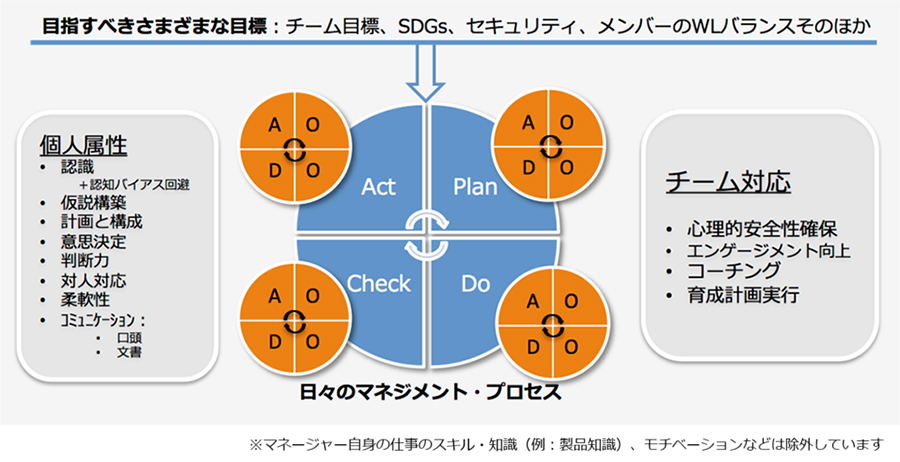

第1回で基本となるモデル(下図)を提案し、第2回、第3回では、モデル図の右側に置かれた「チーム対応」に含まれる要素を扱いました。その次に左側の「個人属性」のひとつである「認識」について、前後編に分けて少し詳しく論じました。近年のマネジメントのモデルにおいては、マネジャーの観察力が問われるようになっているからです。ここでは、特に時間が限られた観察では往々にして避けがたい「認知バイアス」の問題を詳しく扱いました。

引き続き、モデル図の左側の「個人属性」のパートの、「認識」以外の項目を見ていきます。今回はそのうち、少しだけディープに「仮説構築」に焦点を当てて考察します。

仮説構築は、これからの世界ではますます必要とされる能力となりそう

すでに何度か触れたように、最近では「各々のビジネスパーソン自身が、観察に基づいて素早く方向性を決める(Orient)」という仕事モデルが好まれるようになっています。動的な経済環境のもとでは、現場の素早い判断が重要になっているからです。OODAループが典型的ですね。

これはマネジャーのチーム管理についても同様です。業務計画や目標は所与のものとしても、「どのようにそれを実現するか?」については、今後ますます、現場での柔軟な調整や変更が求められるようになるでしょう。

方向性を決めるには、

「環境はどう変化していくか?」

「これを行ったら、結果はどうなるか?」

「これを指示したら、チームメンバーは意欲をもって動いてくれるだろうか?」

などについて、仮説モデルを(大まかにでも)作りあげる必要があります。

心理学では、このような「情報が不足している中で、状況について大まかな推論をする」能力をヒューリスティクス(heuristics)と呼ぶことがあります。前回ご紹介したカーネマンとトヴェルスキー両教授の「認知バイアス」の研究も、こうしたヒューリスティクスの研究の一環と言ってよいでしょう。乏しい情報しかない状態での認識をベースに仮説を立てようとすると、どうしても、「認知バイアスをどう避けるか」という問題が避けられなくなるからです。

こうした研究の場合「ヒューリスティクス」と呼ばれる意思決定は、「判断のショートカット」のようなイメージが強く、「本来なら、情報を過不足なく集めた上で合理的な意思決定ができる」のに、それができない場合に「止むを得ず」行う「エイヤ!」的な意思決定に注目するものと言えそうです。

これに対し、仮説構築に、もっと積極的な意義を認める研究もあります。たとえば以前のシリーズでご紹介した重要な一例として、哲学者チャールズ・サンダース・パースが提唱した「アブダクション(abduction)」という推論形式があります。パースは、アブダクション(情報の乏しい中での推論(inference))を、科学一般において理論構築の第一歩となるような、とても大切な推論形式として提唱したのでした。

この仮説構築を支える推論の能力を、「本質的な人間の能力」として注目する流れは、変化の激しい世界の動きを反映して、いよいよ強まっています。

人工知能研究を支える認知科学でも、仮説構築の基礎となる「因果推論」の重要性に注目が集まっています。たとえば深層学習は、今後も人工知能の主役であり続けるでしょうが、特に因果推論の能力が不足していることが、有力な研究者たちから指摘されています[1]。こうした動向は、人間がただ情報を受け身に処理する機械ではなく、能動的に「予測して動く」ものだという点に改めて注意が向けられている証と言えるでしょう[2]。

私たちは、ただ外界からの情報を処理するだけの受動的存在ではなく、仮説を立て「一歩先」を見越して行動する能動的存在なのです。そして、これからの世界では、こうした「先を見越して動く」能力を磨いていく必要があると言えるでしょう。人工知能の研究をきっかけとして、推論の重要性に、より多くの研究者が気づき始めたと言えるのかもしれませんね[3]。

仮説構築のための思考とは、要するに「ループ」を意識して行動すること

仮説の構築は、一種の理論モデルを組み立てるのと同じです。やや大げさに言えば「総合的なアート」とも言えるでしょう。経験や知識の量にも左右されますし、論理や確率、果ては信念、好みや美意識まで関わることがあります。しかも想像力やメンタル・シミュレーション(一言で言えば「やってみたらどうなるか」を想像する能力です)のように、心理学的に見ても難しいテーマも絡んでいます。もちろん、業態・職種や状況に左右されますし、ここで一概に方法論を決めつけるわけにはいかないでしょう。

ポイントは、仮説はあくまで「仮の」ものであり、新たなデータが集まるたびに修正や調整が必要になる可能性が高い、ということでしょう。つまり状況に応じて「こうなるだろう」という予想も変えるという、「ループ」を意識する必要があるということです。この場合、前提として、随時状況を把握するための「観察」が必須であることは言うまでもないでしょう。

つまり、OODAのような高速ループをビジネスの現場で実装するということは、このような仮説構築と実行を、素早く繰り返すことと同義、と言って良いでしょう。単に状況の変化に受け身で「行き当たりばったりに」右往左往することではないのです。

実際、OODAで例示すると、2番目のOはOrientであり、「進むべき方向を定める」ステップですが、そのためには「こうすれば本来の目的を達することができる」という仮説を立てる必要があります。

これをもとにD(Decision)と A(Act)で具体策を決めて実行した結果を、次のループのO(Observe)で見直して修正していく……このプロセスを素早く繰り返す点に、OODAのような、新時代のビジネスの仕事モデルの利点があると言えます。これはPDCAのようなタイプの伝統的モデルでは、明示するのが困難だったことでした[4]。

マネジャーの仮説構築に際しては、考慮すべきポイントがいくつかある

このように仮説構築はこれからのビジネスパーソンにとって、多かれ少なかれ求められる機会が多くなる能力ですが、マネジャーの場合、この能力については、検討するべき要素が他にもあります。

一つは、マネジャーがチーム全体の目標達成の責任を担っていることです。これは営業職などでも(つまり「個人」であっても)同じことで、そのためにも最初に、与えられた組織の目標に基づいて「計画を立案する」「計画を実行に移す」フェーズを除外するわけにはいきません。言い換えると、マネジャーの仮説構築も、そうした「計画遂行」の枠組みの中で行わなければなりません。本稿ではその点に意識を向けるために、あえて伝統的なPDCAモデルをOODAモデルに組み合わせる方針をとりました。

第2に、マネジャーの仮説立案やその調整は、メンバーの行動にもリンクしていることです。最近では、特に若いメンバー相手の場合、何の説明もなく指示を出して「動け」というのは難しくなっています。マネジャーがどんな仮説に基づいて指示を出しているか、ある程度は説明する必要があると言えるでしょう。もしも仮説の変更が頻繁になり、しかもその変更の理由や方法がメンバーに見えない場合など、「朝令暮改」「行き当たりばったり」などと見られ、信頼感を損ねかねません。

したがってマネジャーともなると、仮説のクオリティを高める努力が求められると同時に、それを適切に「言語化する」能力が重要になると言えるでしょう。仮説を変更して行動方針を変える際も、それが大きなものなら特に(少なくともある程度は)変更の理由を説明する努力が必要です。方針が変わると、場合によっては、それまでのメンバーの努力がすっかり無に帰する可能性もあるのですから、単なる「ちゃぶ台返し」はできるだけ避けるべきでしょう。

これからのマネジャーには、実験科学者のようなスタンスも必要になる

今回は「仮説構築」の重要性について考えてみました。ただし人間の仮説構築の様態は、脳科学的に見ても謎が多く、直感のような、定義しにくい能力まで視野に入れる必要があります。研究は発展途上というところでしょう。

一方、さまざまなビジネス専門家が口をそろえて言うのは、仮説の精度を高めるには知見を広めるのが効果的だ、ということです。要するに、しっかりした経験や知識の量が多いほど、精度の高い仮説が作れるということですが、この点について最近よく言われるのは、次のような事柄です。

コロナ禍でも経験しましたが、私たちは、必ずしも経験則が当てはまらない時代に生きています。こうした場合、過去にそうであったより以上に、私たちは「実験科学者」のようなスタンスで事態に当たるべきなのです。つまり「仮説を立て実行し、結果を検証し、現実に当てはまらなければ、仮説を調整・変更する」……この検証の「サイクル」のクオリティも(つまり仮説の内容そのものの精度だけではなく、プロセスの質も)高める必要があると言えます。データサイエンスの隆盛も、そうしたニーズが広い分野の人々にあるからだと考えられます。

そのためにもマネジャーは、風評や噂に惑わされず、日頃から確かな情報を幅広く集め、自分の現在の仮説の妥当性を検証する習慣を身につける必要がありそうです[4]。もちろん、これはマネジャーに限らず、これからのビジネスパーソンには広く求められる習慣ですが、マネジャーなら特に、柔軟に事態の変化に処するにも、こうした日頃の努力が求められる時代なのだと言えます。

さて、「仮説の言語化」の点について述べましたが、マネジャーにとってチームメンバーとの言葉のやり取りは、最も大切な仕事のひとつと言ってよいでしょう。次回は、一般には「コミュニケーション能力」と呼ばれるこのスキルや、マネジャーにとって大切な他の能力要件について概要を見ていくことにしましょう。

- [1] たとえば、以前のシリーズでもご紹介しましたが、因果推論の研究の世界的権威であるジュデア・パール(Judea Pearl)博士がその筆頭と言えます。最近、博士が共著された『因果推論の科学』(文藝春秋 2022)が翻訳され話題を集めています。なお余談になりますが、以降の人工知能関連の話題において、先般ネットを沸かせたGoogleの「LaMDA事件」は、未だに正体が不明のため、考察の対象外とします。

- [2] 近年とくに影響力があるものとして、哲学界では、現サセックス大学のアンディ・クラーク(Andy Clark)教授の認知哲学的「予測」の理論(このテーマを扱った書籍については、邦訳書は出ていないようです)、脳科学ではロンドン大学のカール・フリストン(Karl J. Friston)教授の「自由エネルギー原理」が挙げられるでしょう。とくに後者は、とても数学的な理論で、変分法という物理学でおなじみの考え方を用いるのですが、日本語の書籍も続々出版され(2022年十月現在、筆者の目を通した限り関連書が4冊出ています)、数式も避けられない上、かなり難易度が高い理論なのに、広範な関心を集めている様子が伺えます。

- [3] これまでの研究は、認知バイアスの研究のように、どちらかというと推論の歪みや誤りを「防ぐ」という方向のものが多かったのですが、ポジティブ心理学の興隆でも明らかなように、近年では、人間の持つ能力のプラスの側面に注目が集まっていることから、このような仮説構築の能力の研究にも、より積極的な意義が認められるようになるでしょう。

- [4] 仮説構築の方法論を一概に決め付けることはできないと指摘しましたが、あえてひとつ述べれば、現状や因果関係を分析した、簡略な図を描く習慣を身につけるのが有効な手段と言えそうです。言葉だけでは、どうしても因果関係を単線で捉えやすく、仮説を立てる際、複雑な関係性を見逃す恐れがあります。また、これからの時代、現場においても、ますますデータサイエンスの活用が重要になってくるでしょう。

- [5] このプロセスの過程では、前回ご紹介した「認知バイアス」をできる限り避けるように注意することが必要です。とくにこの場合、「確証バイアス」や「正常性バイアス」には陥りやすいので、気をつけるべきでしょう。