リーダーシップの視点でエンゲージメントを紐解いた『変化の時代の人と組織の繋がりを考察する~リーダーのためのエンゲージメント』シリーズを【全8回】でお送りします。

- 第1回:エンゲージメントの見取り図

- 第2回:エンゲージメントの理論モデル

- 第3回:エンゲージメント促進の枠組み

- 第4回:働く人を仕事や組織につなげる上でのリーダーの役割

- 第5回:リーダーという役割へのエンゲージメント

- 第6回:リーダーシップのあり方

- 第7回:グロースリーダーについて

- 最終回:働く人々のエンゲージメントを良好にするには?

また本掲載を2つのebookにまとめています。是非こちらからもご覧ください。

・変化の時代の人と組織のツナガリを考察する~リーダーのためのエンゲージメント①

・変化の時代の人と組織のツナガリを考察する~リーダーのためのエンゲージメント②

第1回、第2回を通してエンゲージメントの見取り図と、その出発点となったウィリアム・カーン博士の研究成果(1990年)を見てきました。

お読みになればお分かりのように、カーン博士の研究は包括的でしかも私たちの現代にも十分通用する要件を備えています。

とはいえ、私たちにはどうしようもない変数(「身体的エネルギー」のように)も含まれているので、それらは省いて簡潔なモデルに仕上げる必要がありそうです。

今回はそのような視点で議論を進めていきましょう。

私たちのエンゲージメントへの取り組みを学問的背景とつなぐ

カーン博士の論文の前提もそうだったように、エンゲージメントを考えるにあたり、私たちは仕事や組織との「ツナガリ」を前提とします。ツナガリは自己拘束にもなるものなので、私たちはそれにつながっていくか、まず意思決定をしなければなりません。

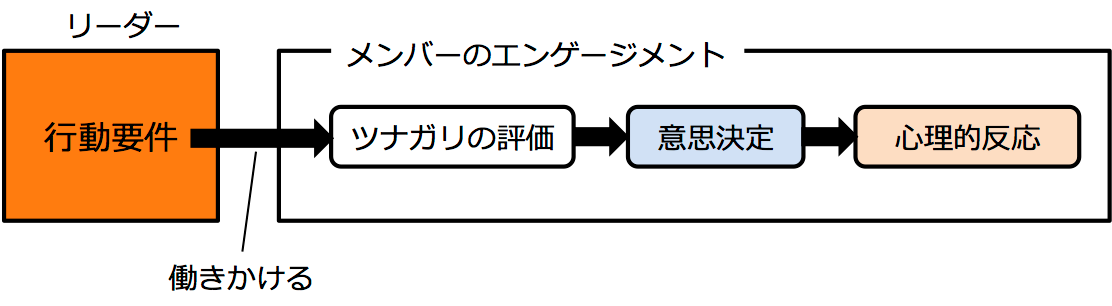

このことは、意思決定によって何らかの心理的な反応が生じる可能性を示唆しています。したがってエンゲージメントの全体像は(第1回でも掲げましたが)下図のようになるでしょう。この「心理的反応」については後述します。

さて、そこで問題になってくるのが、最初の、人がその「ツナガリ」をどう評価するのか、というステップでした。特にそれが近い未来にどうなりそうか、という予測が大切になります。

とはいえ私たちは、一度職業を決めたらめったに変えられませんし、組織に一度つながったら日本の風土ではそう簡単には転職もしないでしょう。ということは、上の意思決定はすでに参加している組織の中でのものとなり、仕事の環境に何か変化がある際の、「積極的につながるか/消極的につながるか」の判断になることが多いでしょう。実は、私たちは仕事の瞬間瞬間に、さまざまなツナガリを前にして、この判断を行っていると考えられます。

カーン博士はこの「判断のための評価の心理的基準」ともいうべきものを3つにまとめ、さらに各々にその下位要素の10個を特定しています。このあたりは前回、ある程度詳しくご説明しました。その際、今回はこの「下位要素」を中心に議論した方が良いという判断の理由までご説明しました。

一方、私たちウィルソン・ラーニングは専門家としてエンゲージメント関連のコンサルテーションや調査解析を行う過程で、実務者が使うための、より使いやすいフレームワークを作り出しました。

ただし私たちが作った枠組みは、主に現場リーダーのためのものですから、「これらのリーダーの行動要件が満たされた結果(効果)として、メンバーの心理にカーン博士が抽出した心理的要素が生まれる」という「因果関係」としてとらえていただくのが最もわかりやすいでしょう。図にすると、こんな感じです:

今回のテーマは、この「行動要件」の枠組みを示した上で、それがメンバーの「ツナガリの評価」に影響を与えるありさまを検討することです。

<ご注意> 私たちの枠組みやモデルの中に「つながり」というラベルの行動要件が出てきますが、これは本シリーズ第1回から一貫して使い続けてきた「組織や仕事との結びつき」の意味で使ってきた「ツナガリ」とは概念上は別物です(そのため後者には一貫してカタカナを使ってきました)。

今後も私たちの枠組み(つまり「リーダーが留意すべき要素」)としてはひらがな(つながり)を使い、「組織や仕事との結びつき」にはカタカナ(ツナガリ)を使いますので、ご了承ください。

次の図は非常に大ざっぱなものですが、私たちの(リーダーのための)枠組みと前回取り上げたウィリアム・カーン博士の10要素(さらにカーン博士も言及していた、暗黙のベースとしての「そのツナガリについての『未来の希望』」を明示的に加えています)の関係を示したものです[1]。

因果のパスを線で結びつけていますが、因果パスはこれだけではなく、実際のところは、原因と結果はもっと複雑に関わっていると思われます。ここでは当然と考えられる関係のみをピックアップしたものとお考えください。また、リーダーが「如何ともしがたいもの」はここでは考慮しません。たとえばカーン博士の「身体的エネルギー」は重要な条件ですが、少なくとも無理な働かせ方をしていない限り、それ以上のことはリーダーには手をつけられない場合が多いでしょうから、働きかける対象には含めません。また「組織の規範」も現場のリーダーには変えにくいものが多いでしょうから、これも含みません。したがってこれらへのパスは描いていません[2]。

図の右方には、今回の説明部分に加え、第1 回でお話しした「意思決定」から「心理的反応」までの一連の流れをすべて描いています。

注目いただきたいのは、私たちウィルソン・ラーニングが経験上からも理論上からも正しいと考える「リーダーの行動要件」が、「カーン博士の10+1要素」にほぼ過不足なく働きかけるものになっていることです。

チームメンバーは毎日のように「タスクの性格は?」「役割の特性は?」などと「カーン博士の10+1要素」について無意識に自問自答し、結果として「積極的にその職場につながるか/消極的につながるか」を意思決定しており、その結果として何らかの心理的反応が生まれると考えるのが、図の右半分に示したような、カーン博士を始めとする「個人のエンゲージメント」の理論モデルです。

したがって、私たちが抽出したリーダーの行動要件モデルが、チームメンバーのエンゲージメントを左右する「リーダー側の要因」として、十分に包括的なものとなっていると考えても良いでしょう。もちろん、この点についても私たちは、継続的にデータ解析などを通して日々検証を続けているところです。

なお、今回以降は、この10要素のうち、「感情的エネルギー」というラベルを「精神的エネルギー」とします。

その理由は、カーン博士の解説によれば、この「感情的エネルギー」はむしろ「将来への期待感」あるいは「個人の明るいビジョン」ともいうべきもので、知性の働きも関わっています。したがって心理学的に言えば、感情(emotion)だけでなく「認知(cognition)」と呼ばれる機能も含むと考えられます。

そんなわけで今回は、上記のラベルとして、より包括的な「精神的」という形容詞を使うことにしました。(「エネルギー」という言葉もエンゲージメントの「心理的結果」をイメージさせて混乱を招きそうですが、これも変えてしまうとカーン博士のモデルの元の形を喪失してしまう恐れがあるので、採用することにしました)。

エンゲージメントの正体:既存の心理学との関係を考える

ところでエンゲージメント理論の特徴(?)は、心理学的な概念とどう関わるのか、その点が曖昧に見えることです。これは現在、学界でも精力的に研究が進んでいるところなので、今後の展開を待つ必要もありますが、ここでは幾つかの関わりを、あくまでも「仮説的に」示したいと思います。

第一に、これは前段でも触れたことですが、仕事や組織とのツナガリを自分の意思で積極的に選ぶことによって、内発的動機付け(intrinsic motivation)が高まることが期待されます。逆に消極的になれば、動機付けは外的なものになり、ツナガリへの意欲もそうした外部の条件次第(たとえば待遇や昇進など)になってしまいます。

第二に、あるツナガリを前向きに選ぶのは、それに関わる事柄への対応が「自分にもできそうだ」と認識したからだと考えられます(実際、その点は可用性に関して前回も論じました)。すなわち自己効用感(self-efficacy)[3]が高まっているからこそ選ぶのです。ご存じのように、自己効用感のあるなしは、その後の取り組み姿勢に大きな影響を与えますし、パフォーマンスも左右します。

第三に、あるツナガリを自発的に選ぶ場合、それを「自分が選んだ」という認知と矛盾する認知を避けようとするメカニズムが、人間の心理内に存在します。これを説明するのが認知的不協和(cognitive dissonance)理論[4]です。このメカニズムによれば、「自分が自発的に選んだ」というその認識だけで、そのツナガリに対する評価が高まる可能性が、非常に高くなります。

これら諸々の、実験的にもしっかりした検証がなされている要因(他にも考えられるでしょう)が、仕事や組織の人間関係に対する態度を、より積極的で意欲にあふれたものにします。こうしたプラス要因の「総体」[5]を連続体(continuum)としてとらえると「仕事に対するエネルギー」というべきものを考えることができるでしょう。私たちはこの連続体を使うことにより、メンバーのエンゲージメントの「結果としての心理的反応」を測ることができる、と考えてよいでしょう。

そんなわけで、私たちはエンゲージメントを考える際に、働く人各々の、さまざまなツナガリを積極的に選ぶか選ばないか、という「意思決定」のフェーズをとても重要視しています。欧米の契約社会では当然の前提ですが、近年の日本社会でも自律的労働の推進や転職の増加に伴い、ツナガリについての意思決定を意識化する機会が増加するでしょう。また、たとえそうではない場合でも、私たちは機会のあるたび、無意識に「消極的につながるか/積極的につながるか」を決めているのは間違いないことなので、働く人の「ツナガリの評価」=>「意思決定」のステップは非常に重要なのです。

こうした前提に立つと、上記のように、リーダーがどのように各メンバーたちの「ツナガリの評価」を本当により良いものにできるか、その点が、とても重要になってきます[6]。だからこそ、私たちは現場のリーダーに向けて、先にご紹介したフレームワークをご提供することにしたわけです。

最後に:なぜ今エンゲージメントなの?

これまで述べてきたように「エンゲージメント」はさまざまな要因の絡んだ「複合概念」だと言えます。しかも時間軸から見ても空間軸から見ても、相当に広い視野を収めた概念です。

ここで当然生まれる疑問は、じゃあ、なぜこんな複雑で面倒そうな「エンゲージメント」概念が必要になるのか、内発的動機付けなどで事足りるのではないか、ということでしょう。

この種の疑問への回答は一様ではありませんが、ここでは主なものに絞って列挙しましょう。

まず、程度の差こそあれ、働く人々の「主体性」を考慮しなければ組織が成り立たない時代が近づきつつあるということが背景にあると思われます。おそらく、この点が現代においてエンゲージメント概念が求められる最大の理由でしょう。働く人たちの自律的な(ツナガリの)評価や意思決定のプロセス、その様相まで明確に視野に収めた概念が必要になるのです。

第二に、これまでの従業員満足度のようなコンセプトが、現状評価もしくは過去評価だったのに対し、働くメンバーたちが「これから」をどう考えるかという点からモノを見ようとするエンゲージメント概念は、閉塞した時代と言われ、しかも激変の連続で先が見えない時代における指標として、より時代にフィットしていると言えます。

第三として、第二の理由と関わりますが、エンゲージメントが、他の概念よりも組織を作る側、たとえば組織のトップやリーダーから見て、より使いやすい点が挙げられます。多くの組織が極めて厳しい局面に立たされている現在、メンバーがこれからの仕事に積極的にコミットしてくれるかどうかは、大変気になることだからです。そして残念ながら満足度などの現状把握だけでは、これからのコミットメントの度合いは確認しにくいのです。

もう一つ付け加えたいのは、エンゲージメントには、さまざまな組織内要因が「明示的に」組み込まれていることです。内発的動機付けにしても満足度にしても、無数に存在する要因の影響は、むろん専門家のレベルでは頻繁に論じられるものの、議論がかなり込み入っています。そこへ行くと、エンゲージメントは経営学から生まれた概念ということもあり、組織論やマネジメント理論に関わるマクロな全体像を「あえてザックリと」と言えるほどシンプルに提示してくれています。

最後に挙げられる理由は、以上の諸点によって、組織やリーダーが「打ち手」に結びつけやすい点が挙げられます。チームや組織全体としての取り組みに、他の概念よりも結びつけやすいのです。たとえば内発的動機付けなどですと、そこから実務的な解決策に、しかも組織全体のそれに結び付けようとすると、関係者への説明も含め、相当の理論的裏打ちを構築する手順が必要になります。そこへ行くとエンゲージメントは初めから風土やマネジメントなどが「コミ」に入っているコンセプトなので、全体観を基にした「打ち手」を考えやすいわけで、これも、変化が激しく解決に時間をかけていられない現代の実務家のみなさんの関心を惹きつける理由でしょう。

以上の諸点を総合的に見る時、エンゲージメントは現代、特にパンデミックで働き方が変わり、リーダーの役割と働く人の自律性がより注目されている、しかも動きの激しい時代にはピッタリの概念だと言えるでしょう。

さて、私たちウィルソン・ラーニングのエンゲージメントの枠組みでも触れましたが、私たちは「ツナガリの促進」におけるリーダーの役割を特に重要視しています。そこで次回以降は、働く人を仕事や組織につなげる上でのリーダーの役割について、より詳しく見ていきたいと思います。

- [1] 私たちの「リーダーとしての5つの要素」について詳しくは、私たちウィルソン・ラーニング社も共著者として出版した「成長企業が失速するとき、社員に“何”が起きているのか?」(スティーブ・バッコルツ、トーマス・ロス他)(日経BP、2020)を参照ください。なお、次回、簡略ではありますが概要をご説明する予定です。

- [2] このモデル図は、本解説文のためにわかりやすく、あえて大まかに描いた仮のもので、ウィルソン・ラーニング社の公式のモデル図ではありません。

- [3] 例えばMaddux, J. E. (2002). Self-efficacy: The power of believing you can. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (p. 277–287). Oxford University Press.

- [4] 例えばEddie Harmon-Jones (ed.) (2019). Cognitive Dissonance (2nd.). American Psychological Association.

- [5] これが加算になるのか積算になるのか大変興味のあるところですが、今後の研究課題かもしれませんね。

- [6] もちろん、その職場やタスクが、一定のレベルのクオリティを保っていることが条件です。