リーダーシップの視点でエンゲージメントを紐解いた『変化の時代の人と組織の繋がりを考察する~リーダーのためのエンゲージメント』シリーズを【全8回】でお送りします。

- 第1回:エンゲージメントの見取り図

- 第2回:エンゲージメントの理論モデル

- 第3回:エンゲージメント促進の枠組み

- 第4回:働く人を仕事や組織につなげる上でのリーダーの役割

- 第5回:リーダーという役割へのエンゲージメント

- 第6回:リーダーシップのあり方

- 第7回:グロースリーダーについて

- 最終回:働く人々のエンゲージメントを良好にするには?

また本掲載を2つのebookにまとめています。是非こちらからもご覧ください。

・変化の時代の人と組織のツナガリを考察する~リーダーのためのエンゲージメント①

・変化の時代の人と組織のツナガリを考察する~リーダーのためのエンゲージメント②

前回、私たちが考えるエンゲージメントの大まかな「見取り図」をお示ししました(起源にさかのぼって、現在の議論の基礎になっているところについて見てみました)。そこで前提となるのは、仕事や組織のような、何らかのツナガリを生み出すような「場」の存在です。仕事とのツナガリもあれば組織内の人や文化とのツナガリもあるわけです。

こうした多様なツナガリが存在する場に身を置くことは、自らを拘束することにもなります。したがって、それを行うか行わないかという意思決定を、誰もが行う必要があります。

決断した上で、こうした拘束を生み出す「場」で働く自分をどの程度好ましいと思うかどうか、そのレベルがエンゲージメントの度合いを決めるというのが前回の内容でした。

エンゲージメントは「頭の中のツナガリのイメージ」に基づいている

問題は、これらの「ツナガリ」がすべて人の頭の中のものだということです(ここでは書類上の契約も「頭の中の抽象的なもの」と考えます)。

仕事とのツナガリはもちろん、上司部下の関係、同僚との関係、組織文化や制度……これらはすべて人を何らかの意味で制約するツナガリを生み出すものですが、みんな頭の中に存在するものでしかありません。

すると「こうしたツナガリの総体を私たちがどう評価するか?」がとても大切な要素になってきます。さらに大事なのは「そのツナガリが将来どうなっていきそうか」という予測です。自分にとってますます良いものになっていきそうだ、そう思えればそのツナガリに自発的に自分をつなげていくでしょうし、そうでなければ躊躇するでしょう。

こうしたツナガリが変化する場面ごとに、つまり毎日のように、私たちは自分を積極的に拘束していくかどうかを判断します。仕事、人間関係、組織風土……どれもそうしたツナガリの質の変化を生み出すものです。たとえば新しいタスク、新しい上司、新しいチームの仲間ができるたびに、実は私たちは無意識ながらも、そうした意思決定をしているのです。

とはいえ、その場へのツナガリに関する最初の決断である職場選択をした後では、仕事を拒否することは難しい場合が多いでしょう。職場を拒絶することはほとんどの場合無理です 。そこで私たちは、そのツナガリを積極的に選ぶか選ばないかという決断をします。たとえば、合わない上司の下に配属されたら「仕方ないなあ、でも最低限のことはやらないとな」と思うでしょうし、波長が合う上司の下なら「よし、頑張ってやるゾ」と思うでしょう。

そこで知りたくなるのは、どんな場合にそのツナガリを良い(悪い)ものと考えるか、ということです。ここでは、組織論におけるエンゲージメント論のベースとなったウィリアム・カーン(William Kahn)博士の論文[1]を参照しつつ、考えてみましょう。

エンゲージメント概念の原点にして原典:カーン博士の研究

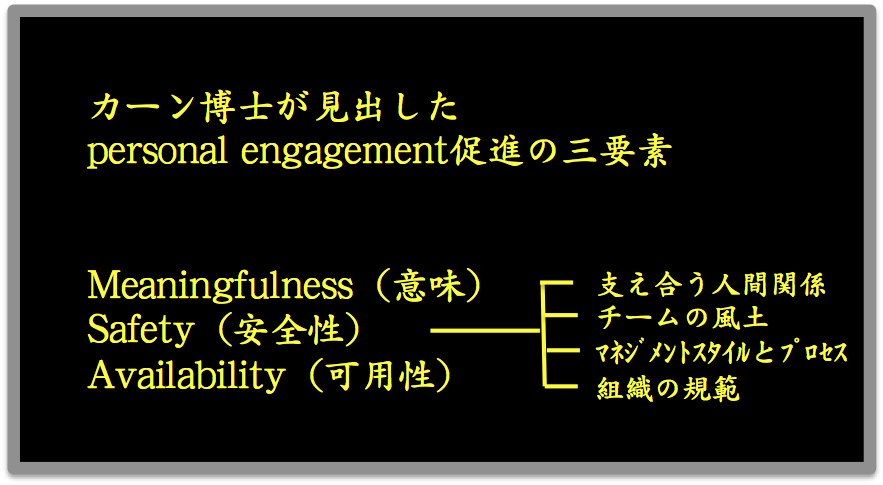

カーン博士は、私たちが使っている言葉でいえば「ツナガリの将来像」を評価する要素として、3つの条件を挙げています。それが意味(meaningfulness)、安全性(safety)、可用性(availability)です(この3つの単語の各々に心理的psychologicalという形容詞がつけられる場合もあります)。

この3つの要素が取り出された背景には、前回説明した「契約思考」があるようです。実際、カーン博士は次のように述べています:

私は、瞬間瞬間に(つまり役割が与えられた最初の瞬間だけでなく、その後も常にということです)、人と役割との間に契約(contract)が結ばれるかのような考え方をしました。そして、各瞬間にこのような契約がなされる条件を法則として普遍化し、結果的に3つの条件が抽出されたのです。

多少言葉を補い意訳しましたが、ここにはこれまで私たちが見てきた「ツナガリの思考」が現れています。もうひとつわかるのは、この3条件が理論モデルに基づくものではなく、経験的に、つまり聞き取りで集められたデータから導き出されたということです。このあたりの「注意点」は本論の最後に検討しましょう。

以上を踏まえて、この3条件をざっと見ていきましょう。

カーン博士のエンゲージメント研究を概観する

最初の「意味(meaningfulness)」とは、「この役割を遂行することが、私にとって何の意味があるのだろう?」という問いに対する、その人なりの答えと言えます。

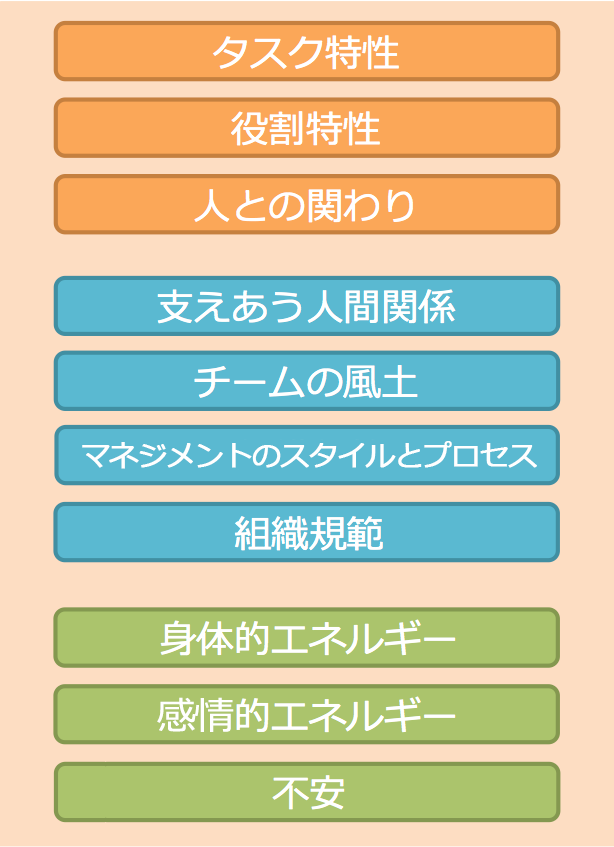

データ解析などを経て、この「意味」の決定因としてカーン博士が見出したのは3つです。

① タスク特性(task characteristics)

② 役割特性(role characteristics)

③ 仕事で生まれる人間関係(work interactions)

要するに「仕事がどのようなものか」、「自分に期待されている役割がどんなものか」、「その仕事によって、職場の人たちとのつながりが促されるか」です。

タスク特性について言えば、カーン博士の論文では、相応の創造性と自律性が許されるものほど「意味があるという感覚」が高まる傾向があるとされています。ただし大切なのは、自律性が許されたタスクでも、クリアな目標とそれなりの成功確率が見えなければならないことです。先が見えない激流や混沌が良いわけではありません。

一方、役割特性について、カーン博士が見出した重要な点は2つです。ひとつは組織内でのアイデンティティが得られること、もうひとつは地位や立場をはっきりさせてくれるということ。要するに、その役割によって組織の中で「その人はどんな価値を持っている人なの?」がはっきりすることが重要だったと言えるでしょう。

第3の「人との関わり」は明らかでしょう。人には人間関係を求める本来的な傾向がありますから、その欲求を満たしてくれる仕事ほど「意味深い」と考えるのは当然なのです。

カーン博士の研究は1980年代後半のものです。以降、求められる組織の構造も仕事の仕方もさまざまな変遷を遂げています。それでもタスク特性(目標がはっきりしていて達成可能である)と役割特性(その役割をこなすことで組織内でのその人の価値が明確になる)、そして「人との関わり」の重要性は変わらないと言ってよいでしょう。以上の3点がmeaningfulnessの内訳です。一応まとめましょう。

次のエンゲージメント促進の要素Safety(安全性)という言葉は、ビジネスの現場でも最近よく耳にするようになりました[2]が、カーン博士の言う安全性は、「自己イメージ、地位や立場、キャリアへの悪影響を恐れることなく、自己を発揮し表現することができると感じること」です。これについてカーン博士が重要視しているのは次の4つの要素です。

① 互いに信頼し支え合う人間関係:これが仕事上の安心感を高めることは明らかですね。

② チームの風土:カーン氏は「グループ(内)ダイナミクス」と呼んでいますが、これは個人を超えた行動パターンなどを含むもので、チームの風土と言ってよいでしょう。たとえば個人の声(例:help me!)が黙殺される風土では、心理的な安全性が確保されません。

③ マネジメントスタイルとプロセス:管理者が支援的ならメンバーに安心感を与えます。またコントロールという面で言えばオーバー・コントロールも丸投げもメンバーの不安感を高めてしまいます。たとえば前者なら「私はお前たちを信用していないし、ミスをしたらただでは置かないぞ」と言うのにも等しいメッセージを発信しているようなものです。もちろん丸投げが皆に恐怖をもたらすのは明らかですね。

④ 組織の規範:これはチームを超えて組織全般に当てはめられるルールですが、どんな場合に逸脱しているとみなされるか、また逸脱した時にどうなりそうか、という予期がメンバーの不安を決定します。

最後にAvailability(可用性)について見てみましょう。

これは、その仕事に従事(まさにエンゲージ)するだけのリソースをその人が持っているかどうかに関わる概念です。能力などがすぐに思い浮かびますが、カーン博士が上の研究で取り上げたのは、次の3つです。

① 身体的エネルギー(physical energy):病気などで身体的に仕事を受け入れるだけのパワーがなければ、仕事ができないと判断するのは当然ですね。

② 感情的エネルギー(emotional energy):日本語の場合(特定のタスクに関わるものではない一般的な意味での)「やる気」とでもいうもので、たとえば、うつ病などの場合、これが枯渇することはよく知られています。

③ 不安(insecurity):「その仕事に取り掛かると何か嫌なことが起こりそう」となると仕事どころではない、ということです。この要素は前述の安全性と重複しますが、確かにそのタスクを「遂行できる/できない」という可用性の判断の際には、このような心配事が影を落とすことはありそうです。

以上、可用性(availability)についてまとめると次のようになります。

まとめ、もしくは現代エンゲージメントへの接続

いかがでしたか?

カーン博士の研究結果には、その後のほとんどのエンゲージメント研究につながる萌芽のようなものが含まれていると言ってよいでしょう。内容も包括的ですし、エビデンスの裏付けもあります。

とはいえ、学問的な研究成果を「現場で応用する」という観点で見ると、カーン博士の枠組みをそのまま使うには困難が伴いそうです。また、その後の30年にもわたる研究成果も加味する必要があるでしょう。

主に心理学や組織論を旨とする私たちウィルソン・ラーニングは、「意味」「安全性」「可用性」などの最終の三指標にこだわることなく、「役割特性」や「タスク特性」など、それらがどんな要素によって促進されたかという点に注目しました。なぜなら、それらが向上する場合にエンゲージメントが高い確率で促進されやすいことは、カーン博士の研究や他から確かだと考えられるからです。

そこで次回からは、この10要素(実際には博士の論文の前提となっている潜在的要素をもうひとつ追加します)をベースに、私たちウィルソン・ラーニングのエンゲージメント促進の枠組みをご紹介します。

念のため最後にその要素群を図示しておきますのでご参照ください(一応、カーン博士の分類に従い、3 つに色分けしてあります)。

- [1] 第一回でもご紹介しましたが、William Kahn, Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work (The Academy of Management Journal, Vol. 33, No. 4 (Dec., 1990), pp. 692-724)です。なおカーン博士のデータ収集の手法は主に聞き取りによるものであり、また最終指標として、主に「仕事への没入の有無」を中心とした質問がなされています。

- [2] ただし、カーン博士がこの論文で用いている安全性という概念は、現在の組織論で一般的に用いられる心理的安全性とは、内容がやや異なっていますので、ご注意ください。この点については後述します。